教育教學

- 校內新聞熱線:9291819

近日,竹子研究院竹林碳匯與生態多功能服務創新團隊在《Horticulture Research》(中科院農林科學1區Top,IF 7.6)發表題為“Stable isotope labelling and gene expression analysis reveal dynamic nitrogen-supply mechanisms for rapid growth of Moso bamboo”(《同位素示蹤和基因表達分析揭示毛竹快速生長的氮動態供應機制》)的研究論文。竹研院宋新章教授為本文通訊作者,創新團隊已畢業博士研究生張君波、施曼副教授,博士后朱成磊、青島農業大學青年教師楊克彬為論文共同第一作者。浙江農林大學竹子研究院為該論文第一單位和通訊作者單位。國際竹藤中心高志民研究員、華北理工大學宋小明教授等為該論文提供了重要指導。

毛竹(Phyllostachys edulis)作為一種喬木狀克隆植物,生長速度極快,能在50天左右完成10-20m的高生長,其快速生長的內在機制一直是學屆研究的焦點和難點。養分供應是毛竹快速生長的基礎,但野外毛竹筍較高的退筍率和復雜的地下鞭根系統,使原位養分供應機制的探索難上加難。

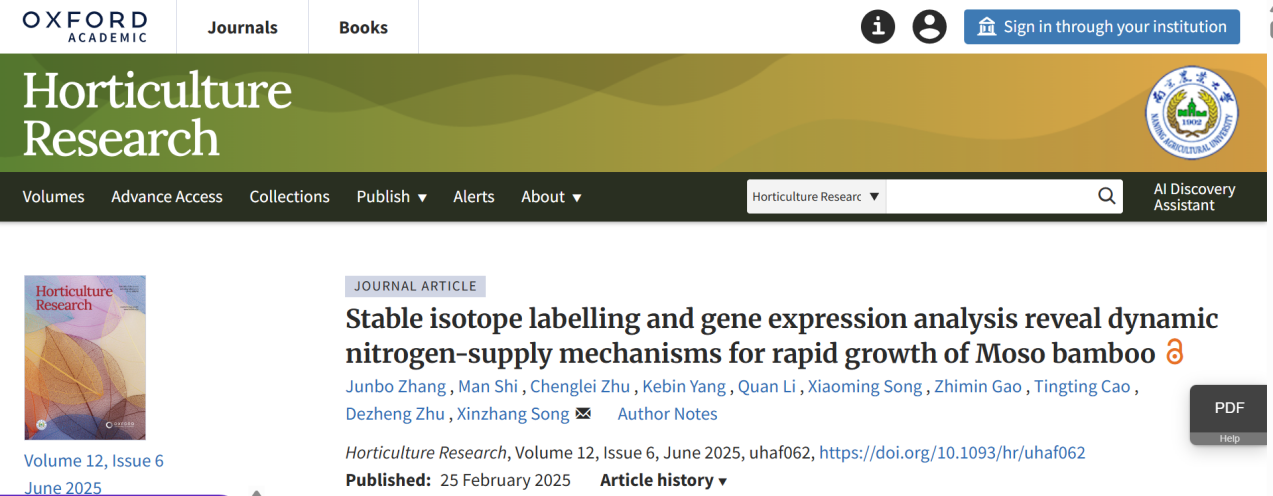

課題組創造性地在野外建立了“一竹一鞭一筍”模式系統,將毛竹從出筍到展葉這一快速生長階段分為四個時期(快速生長初期、盛期、抽枝期和展葉期),采用15N同位素示蹤和轉錄組測序技術,揭示了毛竹快速生長期氮素的動態供應機制。研究發現母竹和鞭根在毛竹快速生長期間分工合作為竹筍供應養分,形成從“母竹供應為主——母竹和鞭根協同供應——鞭根供應為主”的氮素供應策略(圖1)。

圖1 “一竹一鞭一筍”模式系統中氮素的動態供應策略

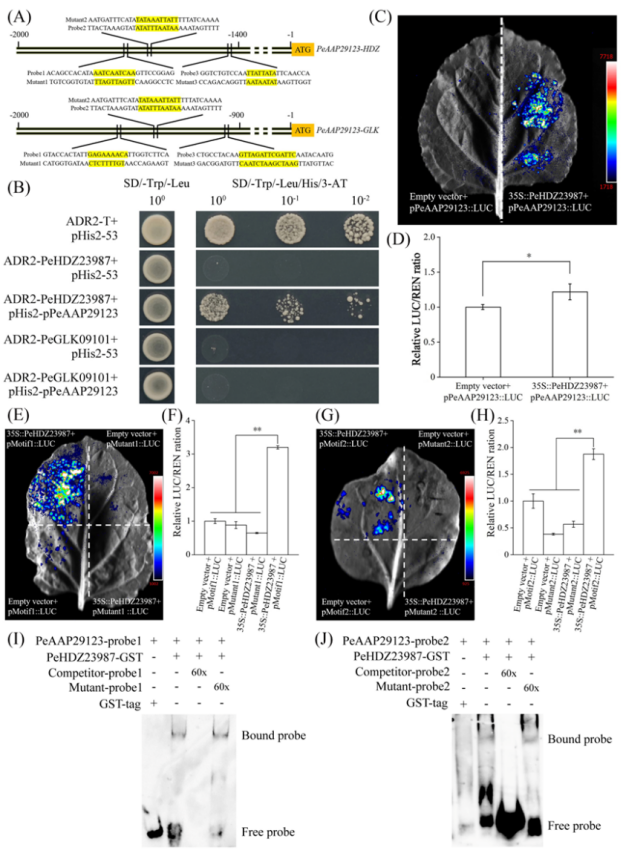

此外,氨基酸轉運基因PeAAP29123在母竹向竹筍的氮運輸過程中發揮重要作用,HD-ZIP家族轉錄因子PeHDZ23987可結合PeAAP29123啟動子的特異性元件激活其表達(圖2)。在水稻中異源過表達PeAAP29123和PeHDZ23987,均能顯著提高轉基因水稻的氮素吸收效率。研究基于毛竹野外克隆片段探索氮素供應的機理,相關成果填補了大型喬木狀克隆植物長距離氮運輸分子機制的空白。

圖2PeHDZ23987與PeAAP29123的啟動子元件結合并激活其表達

本研究得到國家自然科學基金重點項目(31930075)等的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1093/hr/uhaf062

(竹子研究院 施曼)

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號