3月14日,林業工程學科生物質仿生智能研究團隊在材料科學領域國際期刊《Nano Today》(中科院1區,IF=17.4)在線發表題為《用于可持續機械傳感和能量收集裝置的新興纖維素材料:進展與前景》(Emerging cellulosic materials for sustainable mechanosensing and energy harvesting devices: Advances and prospect)的綜述論文。第一作者是該團隊碩士研究生廖嘉棋,通訊作者為浙江農林大學沈曉萍副教授和孫慶豐教授,合作作者包括美國得克薩斯理工大學Julia L. Shamshina助理教授和沈陽化工大學趙大偉教授。浙江農林大學化學與材料工程學院為該論文第一單位和通訊作者單位。

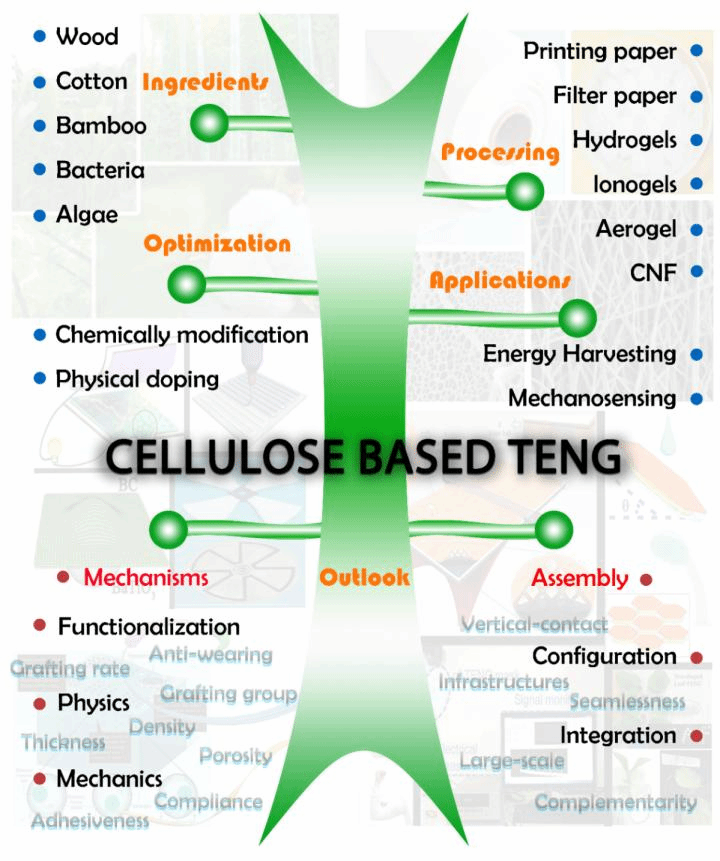

該綜述論文全面總結了近年來基于摩擦納米發電效應的纖維素基機械感受和能量存儲器件(Cellulosic materials for sustainable mechanosensing and energyharvesting devices)的研究進展和展望,系統提供了目前主流的纖維素基納米摩擦電器件匯編,涵蓋了從組成和加工到優化和應用的各方面研究(圖1),重點闡釋了基于摩擦電效應的新型纖維素基離電智能材料的內在作用機制和性能提升策略。

圖1 圖形摘要

該綜述囊括了各類纖維素基新興材料的納米摩擦效應,從木材、竹材等天然生物質到微納纖維素基重組材料,如表面微圖案薄膜、氣凝膠、水凝膠、離子凝膠等,其摩擦電效應的影響因素包括摩擦層的電荷密度和接觸面積、接觸模式、磨損程度、電荷收集和傳播效率等。由于纖維素在摩擦電序列中占據中間位置,表現出弱陽極性,限制了其高效產生摩擦電荷的能力。根據不同形式纖維素基材料的結構特性,我們將最重要的表面電荷密度增強機制分為三種類型:(1)非多孔致密材料的極性主導摩擦電效應,(2)多孔材料的比表面積主導摩擦電效應和(3)凝膠電極的離子電導提升效應。通過一系列的纖維素修飾技術,包括表面微納結構創建、化學試劑處理和物理介/導粒子摻雜,有望達到甚至超越傳統摩擦電器件的輸出性能基準。此外,本文梳理了纖維素基材料在實際應用中電荷感應和輸出性能的耐久性不足、吸濕性過強等問題的解決路徑。論文最后列舉了纖維素基摩擦電效應器件在智能感應和能量收集領域的關鍵研究挑戰,并提出了相應的發展展望(圖2)。

圖2 纖維素基摩擦納米發電效應概念圖

(化材學院 謝秀琴)

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號