近日,國家重點實驗室特色干果研究團隊(吳家勝教授課題組)在《Agricultural and Forest Meteorology》(中科院1區,IF=5.734)發表題為“Spring phenology in subtropical trees: developing process-based models on an experimental basis”的研究論文。該研究首次基于大規模試驗性數據構建了香榧等亞熱帶經濟樹種春季物候模型,有效提高了休眠與萌芽預測真實性,為科學指導經濟樹種栽培區域規劃提供了新思路。

樹木在冬季來臨之前會提早做好越冬準備,進入生理休眠狀態(endodormancy)。在此階段,樹木生長受內部生理因素限制,即使處于適宜生長的環境,也不會萌芽。而后,樹木必須經歷冬季低溫累積,才能逐漸打破生理休眠,進入生態休眠狀態(encodormancy),此時樹木只要經歷一定高溫累積,就能啟動萌芽。因此,生理休眠和生態休眠是物候建模的兩個基本過程。長期以來,大部分過程物候模型都是基于北方溫帶樹種的物候特征,而忽略了不同地域樹種的生理差異,導致模型預測真實性難以判斷。

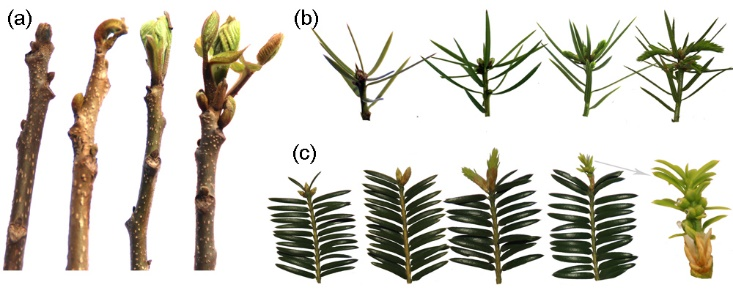

香榧等亞熱帶經濟樹種休眠與萌芽動態

該研究在國際上首次揭示香榧等四個亞熱帶經濟樹種生理和生態休眠過程對氣溫響應規律,在此基礎上提出構建氣溫驅動模型的基本框架:休眠解除速率(Rr)和個體發育速率(Ro),并引入個體發育能力(Co)的概念用于闡述休眠解除狀態和氣溫對個體發育的交互效應,成功構建了適用于亞熱帶樹種的春季物候模型。該模型可以清晰顯示氣溫驅動物候變化的生理生態過程,揭示不同樹種的休眠動力學差異,極大地提升了春季物候模型預測的真實度。

香榧春季物候建模框架及物候過程模擬

該研究由國家重點實驗室特色干果研究團隊完成,張瑞副教授、碩士研究生林建紅為共同第一作者,Heikki Hanninen教授和吳家勝教授為共同通訊作者。團隊研究生王富城、法國薩雷克大學Delpierre教授和荷蘭瓦格寧根大學Kramer教授參與了本項工作。該研究得到了國家自然基金面上項目、中國科協青年人才托舉工程、國家林草局林草科技創新青年拔尖人才項目、國家重點實驗室自主研究課題等資助。

(國家重點實驗室 宋瑞生)

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號

浙ICP備11046845號-1 浙公網安備33018502001115號